L’espoir et le progrès

Mathilde est Alsacienne et a 20 ans lorsqu’elle s’éprend d’Amine, un combattant dans l’armée française. Après la seconde guerre mondiale, ils s’installent au Maroc dans des terres reculées qu’Amine veut cultiver. Ce couple atypique d’apparence moderne cumule les différences. Amine est pudique, marqué par la guerre et travailleur. Mathilde est sensible, souffre de solitude, d’un manque d’indépendance et de déracinement. Pourtant, au fond, ils aspirent toux deux à la même chose : le progrès pour les hommes. Elle se passionne pour la médecine, lui pour l’agriculture. Ce n’est pas simple non plus pour leurs enfants de trouver leur place. Ni pour la plupart des habitants de ce pays : colons, paysans et exilés se sentent tous étrangers.

« Quelle trace allait-elle laisser ? Des centaines de repas avalés et disparus, des joies fugaces dont il ne restait rien, des chansons murmurées au bord d’un lit d’enfant, des après-midis à consoler des chagrins dont plus personne ne se souvenait. Des manches reprises, des angoisses solitaires qu’elle ne partageait pas, par peur d’être moquée. Quoi qu’elle fit et malgré la gratitude immense de ses enfants et de ses malades, il lui semblait que sa vie n’était rien d’autre qu’une entreprise d’engloutissement. Tout ce qu’elle accomplissait était voué à disparaître, à s’effacer. C’était le lot de sa vie domestique et minuscule, où la répétition des mêmes gestes finissait par vous ronger les nerfs. »

Le pessimisme et les violences

Au début du roman, on est plein d’espoir en s’imaginant que ce couple multiculturel sera différent et mènera la vie qu’il souhaite. Et pourtant, la fatalité est là : Amine empêche sa femme de s’accomplir, aveuglé par son rêve. La vie domestique et maternelle l’étouffe et elle constate une forme d’échec, de retour en arrière concernant ses droits. Cet asservissement est assez pessimiste, même s’il est induit par le choix de vie du couple (ou plutôt celui d’Amine que Mathilde a suivi aveuglément). Malgré tout, le ménage reste uni dans les difficultés, notamment face aux violences contre les Français qui soulèvent le pays. Leur vie de propriétaires éloignés de la ville les préserve des manifestations fréquentes au sein de la médina jusqu’à un certain point.

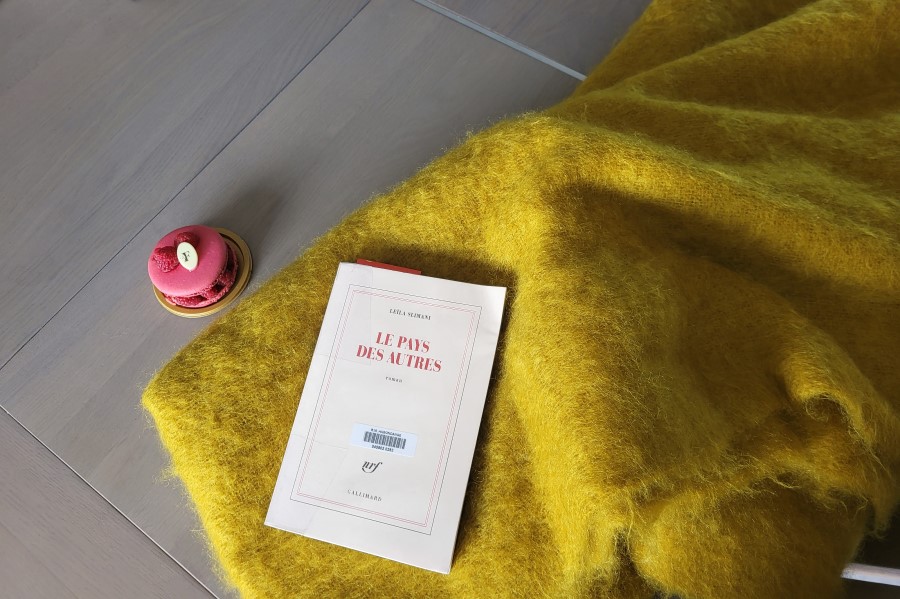

J’ai découvert Leïla Slimani avec le sinistre – et marquant – Chanson douce. Cette saga historique est bien différente puisqu’elle mêle avec brio la grande histoire du Maroc de 1946 à 1956 à celle d’une famille multiculturelle. Elle explore avant tout le déracinement, la vie conjugale, la maternité et l’indépendance du Maroc. Il me tarde de découvrir la suite pour suivre cette famille sur trois générations !

« Et elle avait dû apprendre, en quelques mois, à supporter la solitude et la vie domestique, à endurer la brutalité d’un homme et l’étrangeté d’un pays. Elle était passée de la maison de son père à la maison de son mari mais elle avait le sentiment de ne pas avoir gagné en indépendance ni en autorité »

« A cet instant, il regretta de ne pas avoir les mots. De ne pas être de ces hommes qui ont du temps pour l’esprit et pour la tendresse, du temps pour dire tout ce qu’ils portent dans leur coeur. Il l’observa longuement et pensa qu’elle était devenue une femme de ce pays, qu’elle souffrait autant que lui, qu’elle travaillait avec acharnement et qu’il était incapable de l’en remercier. »